PORTAL DE NOTICIAS USFX

“Estudia en Sucre, estudia en San Francisco Xavier”

Como respuesta a la permanente migración de la población de Chuquisaca a otros departamentos y distintos países, la Universidad de San Francisco Xavier inició la campaña “Estudia en Sucre, estudia en San Francisco Xavier” que consiste en ofertar a los bachilleres de Bolivia las mejores condiciones de formación profesional; con esto, devolver a esta capital su condición de “Sucre ciudad universitaria”.

El vicerrector Erick Mita explicó que el transcurso de las últimas dos gestiones la Casa de Estudios Superiores reposicionó en el contexto nacional su prestigio como una de las mejores instituciones de educación superior; este hecho significa estudiar en carreras acreditadas, ser parte de una entidad que ocupa los primeros lugares en el ranking de universidades , que apuesta todo su esfuerzo en la investigación científica, la innovación y el emprendimiento; a esto se añade, la regularidad de sus actividades académicas y la estabilidad institucional.

“Estos factores nos diferencian del resto de las universidades, con estos antecedentes queremos que nuestros jóvenes del interior vengan a Sucre a estudiar”, precisó el vicerrector, al explicar que con este objetivo se emitió una resolución que facilita la admisión directa a los mejores bachilleres el país que tengan un promedio de 95 para la carrera de Medicina y 80 para el resto de las carreras.

“La campaña permitirá el ingreso a la Universidad de un grupo destacado de estudiantes que, a más de recibir excelente formación, su presencia en Sucre dinamizará la economía de varios sectores”. A manera de motivación, se dispuso alrededor de 3200 plazas para los mejores bachilleres del interior, 40 por cada carrera.

“Entiendo que posiblemente la meta sea muy ambiciosa, pero lograr que por lo menos lleguen 2000 estudiantes del interior ya es un gran aporte para nuestra región”, acotó.

La campaña se socializa en los medios de comunicación a nivel nacional, en las redes sociales y portales electrónicos de la Universidad; lo que ha suscito gran expectativa en varios periodistas que están convocando al vicerrector para que ahonde en esta propuesta. En esa línea, este domingo se emitirá el video promocional de esta campaña que enfatiza las ventajas y oportunidades que ofrecen la Universidad y la ciudad de Sucre.

JCV

Tesista de Ingeniería Química investiga los tipos de gases que emiten las plantas como medio de defensa contra las plagas

En los laboratorios de la DICyT se desarrolla la catalogación de los tipos de miel existentes en Chuquisaca

¿Sabe usted cuántas clases de miel existen? ¿Cuál la utilidad de cada una de ellas? Son algunas preguntas que se hacen los investigadores de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad. Estas cuestionantes han sido planteadas en el proyecto de investigación llevado adelante por la especialista en Palinología (el estudio del polen de las flores) Teresa Ortuño. El objetivo es realizar la catalogación de las mieles una vez identificada la preferencia floral de las abejas.

Para cumplir este propósito, los investigadores no persiguen a estos insectos para saber el tipo de flor de su preferencia, el trabajo de campo consiste en reconocer los granos de polen lo que facilita conocer la preferencia de las abejas.

“El porcentaje específico de polen en la miel determina las características del sabor, la densidad y el color, esto tiene que ver a la vez con la ubicación de las colmenas o cajas donde viven la abejas. Con esta información también se puede catalogar la miel de las abejas Apis mellifera y de las abejas nativas”, explicó Ortuño, al precisar que sobre la base de esta información los apicultores pueden cultivar ciertas especies de flores.

Otro de los beneficios de la investigación está ligado con la conservación del medioambiente, ya que muchas plantas o flores no son cultivadas, es decir, son especies silvestres; por tanto, el apicultor lo único que tendría que hacer es cuidar y proteger a estas plantas para que la abejas sigan extrayendo de ellas el polen.

¿Cuál la importancia de la Palinología?

Haciendo una analogía se podría comparar al polen con las huellas digitales, ahí radica su importancia porque ayuda a identificar ciertas circunstancias en la vida del ser humano y las características de un territorio; en ese orden, se tiene la Palinología de sedimento que permite identificar las peculiaridades de la vegetación de un sitio hace 100 o 1000 años. “Gracias a ese estudio se puede recrear modelos de clima; en otras palabras, así como se puede conocer el clima en el pasado, también es posible anticiparnos a predecir cómo será el clima en zonas específicas del planeta. Por ejemplo, varios palitógos han creado modelos que nos dicen cómo será el clima en Bolivia, todos coinciden que sufría varias sequías, por eso es muy importante conservar nuestros bosques, porque solo a través de ellos podemos contar con el microclima”, anotó la especialista.

La Palinología también está relacionada con el estudio forense, en realidad se trata de una subespecialidad dedicada al estudio del polen vinculado con homicidios, ya que el polen que queda en la ropa del autor o la víctima devela el lugar donde estuvo en un momento dado.

“Junto con una tesista hemos publicado un artículo sobre Palinología forense, que precisamente se refiere a su importancia y utilidad en la investigación”, concluyó Teresa Ortuño que realiza sus investigaciones en los laboratorios de la DICyT, ubicados en instalaciones del Instituto Tecnológico de Alimentos (ITA).

JCV

USFX inaugura moderno laboratorio molecular: Se identificarán patógenos causantes de enfermedades desconocidas

Dicen que los laboratorios son como cajas de Pandora que esconden secretos, incluso –en la antigüedad- algunos pensaban que eran fábricas donde se hacían los milagros; ambas versiones no son tan disparatadas porque –excluyendo el acento místico que se le quiera dar- no cabe duda que en los laboratorios surgen sorpresas como respuesta a la diversidad de problemas que afectan a la humanidad, a las plantas y a los animales; desde esa mirada, se podría concluir que los laboratorios son maquinarias destinadas a fabricar respuestas y alternativas.

Por esas razones, no es extraño que los laboratorios siempre estuvieron ligados a las universidades, donde surgen los métodos y el saber científico; en otras palabras, la investigación.

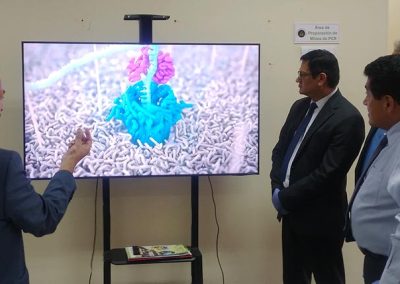

Siguiendo ese impulso, la Universidad de San Francisco Xavier puso en marcha -a menos de un mes de su aprobación por el Consejo Universitario- el primer Instituto Estratégico de Investigación; una de sus primeras medidas fue inaugurar el «Laboratorio de Genómica Funcional y Evolución Molecular», dependiente de la Dirección de Investigación Ciencias y Tecnología (DICyT), está destinado a estudiar la información genética, identificar nuevos patógenos y caracterizar virus conocidos como el SRAS-CoV-2 , además de encontrar microorganismos que antes no fueron reportados como patógenos; es decir, explicó el encargado del laboratorio Ph.D. Oscar Rollano, que en muchas oportunidades no se sabe la causa de una enfermedad a pesar de los estudios de diagnóstico que se realizan, lo que sucede –dijo- es que a veces el causante es un microorganismo desconocido como patógeno; ahora, en este laboratorio, se identificará y caracterizará a ese microorganismo.

“Estamos entrando al tiempo de la agricultura de precisión, de la ganadería de precisión y de la medicina de precisión, esto nos permite predecir enfermedades. Ahora, todo eso se puede detectar en este laboratorio”, resaltó Rollano.

Por su parte, el rector Walter Arízaga luego de detallar el proceso de equipamiento de este laboratorio, anticipó que en él se investigará el genoma de las plantas, de los animales y los seremos humanos para responder a distintos problemas. En eso, anunció que en enero próximo se adquirirá para este laboratorio equipos de última tecnología por un valor aproximado de cien mil dólares, también está inscrito en el presupuesto doscientos mil bolivianos destinados a la adquisición de reactivos, este monto servirá de capital de trabajo, indicó la autoridad.

“Pero no nos hemos quedado ahí, con el vicerrector teníamos que ver una fuente de financiamiento permanente destinada a la investigación que, de alguna manera, garantice la ejecución de los proyectos de impacto; bajo esa lógica, el Consejo Universitario aprobó la creación de un valor universitario de Bs. 5 para todos los trámites que se realizan en la institución, esto permitirá recaudar al año alrededor de tres millones de bolivianos que junto a los cuatro millones inscritos en el presupuesto 2025, se contará aproximadamente con siete millones para la producción científica”, explicó el rector Arízaga.

Otro elemento importante en la construcción de la cultura investigativa al interior de la Universidad es el fortalecimiento del recurso humano calificado;en razón a ello, el Consejo Universitario aprobó en su última sesión la Convocatoria para Docentes Investigadores que trabajarán específicamente en los institutos estratégicos de investigación de la institución. Sobre el punto, el vicerrector, Erick Mita, adelantó que en días más se publicará la convocatoria.

“El talento humano es muy importante que será fortalecida con la convocatoria a concurso de méritos y exámenes de competencia para docentes investigadores, será publicada en los siguientes días o durante las primeras semanas del siguiente mes”, destacó el vicerrector Mita.

Luego de la inauguración oficial del Laboratorio de Genómica Funcional y Evolución Molecular, el director de la DICyT, Carlos Pinto, explicó las características de sus laboratorios que se encuentran en ambientes del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), donde se desarrollan investigaciones en distintos campos que se materializan luego en artículos de investigación publicados en bases de datos internacionales de revistas indexadas. “Tenemos todas las capacidades, no precisamos que alguien de afuera venga a decirnos qué hacer, más bien necesitamos trabajar en equipo integrado por autoridades, docentes, administrativos y estudiantes para generar un esfuerzo y lograr un cambio, esto representa avanzar en la investigación”, apuntó Pinto.

El acto de inauguración se desarrolló el pasado miércoles en los laboratorios de la DICyT, ubicados en la el ITA.

JCV

Docentes y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico: Realizan la desparasitación de las palomas de la ciudad de Sucre

Identifican una nueva especie de Gliptodonte Panochthus en Chuquisaca

La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), desarrollaron por primera vez, un relevamiento completo de las distintas localidades fosilíferas de la mancomunidad Chuquisaca norte.

Con el apoyo del proyecto de investigación “Puente” de la Dirección de investigación Ciencia y Tecnología (DICyT) de la USFX, se encaró un relevamiento completo de las distintas localidades fosilíferas en las localidades de Yamparáez, Redención Pampa, y el distrito 8 del municipio de Sucre.

Este relevamiento realizado por el equipo binacional de investigadores, permitió refinar la taxonomía de las asociaciones faunísticas analizadas, incluyendo la identificación de una nueva especie de gliptodonte Panochthus para la ciencia. Del análisis comparado fueron identificados hasta el momento los siguientes taxones: Panochthus sp. nov., Glyptodon jatunkhirkhi, Pampatheriidae, Tolypeutes sp., Megatherium sp., Glossotherium sp., Equus (Amerhippus) sp., Toxodon sp., Prolagostomus sp., Testudinidae indet. Gonfotérido sp. En forma paralela, se ha comenzado a analizar la procedencia de los restos desde un contexto geológico y estratigráfico, a la vez que está programado llevar a cabo dataciones absolutas para ajustar el contexto cronológico. El análisis preliminar sugiere que los niveles portadores de fósiles en las distintas localidades son fundamentalmente fluviales de baja energía, intercalados con numerosos paleosuelos y alternados con varios niveles de cenizas volcánicas, especialmente en las localidades de Redención Pampa y Yamparáez. En este contexto, está previsto el envío de tres resúmenes al 5th Virtual Congress of Palaeontology así como el envío de un manuscrito para el mes de marzo de 2025 (Zurita, A.E., Medina, O., Cuadrelli, F., Luna, C., Barasoain, D., Gómez, E. Calizaya, R.H.A. New late Pleistocene localities from Chuquisaca Department (Bolivia) shed ligh on the diversity achieved by large and megammals in Bolivia. Journal of South American Earth Sciences).

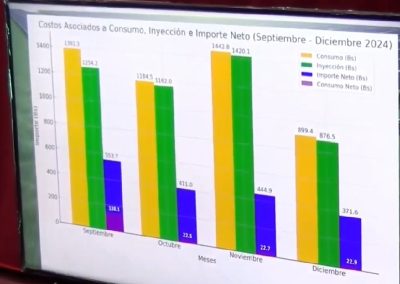

La Planta Solar Fotovoltaica de la Facultad Técnica genera el 98% de ahorro en el consumo de energía eléctrica

A cuatro meses de funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica On Grid, el director de la carrera de Electricidad y Electrónica de la Facultad Técnica, Franco Rivero, reveló que entre septiembre y diciembre el promedio del ahorro -en términos económicos- por el consumo de energía eléctrica fue del 98%, con esto se demuestra, dijo, que la utilización de energías alternativas no solo es viable y sostenible, también representa una valiosa oportunidad para iniciar proyectos de investigación relativos al cambio de la matriz energética en el país.

“La planta nos permite generar nuestra propia energía eléctrica y satisfacer la demanda de todos los ambientes de la Facultad Técnica. Actualmente, generamos 7.88 kilovatios de energía y el consumo durante el tiempo en que no hay clases es de 2.9 kilovatios, el excedente inyectamos a la red eléctrica para que se lo distribuya a otros usuarios; es decir, lo que producimos es mayor al consumo promedio que tiene la Facultad. Esto es muy importante porque lo que inyectamos se compensará y reflejará en la facturación del consumo eléctrico”, manifestó Rivero, al explicar que la planta fotovoltaica consta de 16 paneles de 520 vatios, con una capacidad instalada de potencia 9.2 kilovatios.

Por último, Rivero subrayó que el ahorro en septiembre fue del 90,12%, en octubre del 98,10%, en noviembre de 98,42% y diciembre 97,45%, “esto quiere decir que nuestra planta está funcionando de manera efectiva y eficiente”, afirmó.

En otros términos, la inversión en la instalación de la planta fotovoltaica -a solo cuatro meses de funcionamiento- ya rinde frutos importantes, esto significa, remarcó el decano de la Facultad Técnica, Salvador Claros, que en menos de siete años con las utilidades producidas se podrá cancelar el costo del sistema fotovoltaico, que, dicho sea de paso, su vida útil es de 30 años.

Esta experiencia que marca un hito en la utilización de energías renovables en la Universidad, será replicada en otras unidades facultativas, el decano de la Técnica adelantó que se trabaja en un acuerdo con la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat para elaborar un proyecto similar destinado para esa unidad facultativa.

“Las expectativas han sido superadas, porque en un principio se pensaba que el ahorro tendría un promedio del 70 al 75%, pero hemos superado estos porcentajes, esto demuestra que la tecnología que se está utilizando es excelente”, aseveró Salvador Claros, al anunciar que con el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI) la Facultad Técnica llevará adelante el Diplomado en Sistemas Fotovoltaicos con un enfoque técnico y práctico, dirigido no solo a los estudiantes y docentes de la Facultad, también podrán participar los profesionales que así lo deseen; en el mismo orden, manifestó que dos docentes de su Facultad están cursando programas de Doctorado en Sistemas Fotovoltaicos.

En la parte final del acto de entrega oficial de la Planta Solar Fotovoltaica On Grid, el vicerrector, Erick Mita, pidió replicar este proyecto en otras facultades con el asesoramiento de los docentes de la Facultad Técnica. Asimismo, destacó el apoyo del rector Walter Arízaga, quien desde la elaboración del proyecto expresó su apoyo moral y material para su concreción.

“La inversión de 105 mil bolivianos que representó la instalación de la Planta será recuperada –estimo- en menos de cinco años, es un proyecto que está llamando la atención de diferentes unidades facultativas. Con todo esto, una vez más la Universidad de 4 Siglos está a la vanguardia de la tecnología, imbuyendo este tipo de experiencias al interior de la Universidad y al conjunto de las instituciones del Departamento”, afirmó el vicerrector.

El acto de entrega se desarrolló este viernes en instalaciones del edificio central de la Facultad Técnica.

JCV

La Universidad entregó el Título de Doctor a 12 docentes de San Francisco Xavier

El acto se desarrolló este jueves en el salón de Rectores del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI), en la oportunidad, el rector Walter Arízaga al felicitar a los nuevos doctores de San Francisco Xavier, rememoró el proceso de formación doctoral en la institución, iniciado el 2016 con el programa Doctorado Escolarizado Becado, en su primera versión; como resultado, hasta el momento se graduaron 26 doctores, un primer grupo lo hizo el pasado año y en esta oportunidad completan el proceso 12 doctorantes.

“Estamos seguros que el 2025 será un año de muchos logros porque estamos enfrascados en dar respuestas estratégicas a los problemas que tiene el país, porque ahora tenemos el equipo humano que hemos formado en la Universidad; en ese sentido, invitamos a todos los que se han formado a nivel de doctorado a integrar los institutos estratégicos de investigación que funcionarán desde el siguiente año, donde dedicarán el 100% de su tiempo; de esa manera, responder a las demandas que plantea la sociedad en distintos campos”, destacó la autoridad universitaria, al señalar además que de esa manera se devolverá a la Universidad su credibilidad en el contexto nacional.

Por su parte, vicerrector, Erick Mita, develó que la colegiatura del Doctorado fue muy exigente en la formación y en los productos que debían presentar como requisito para acceder al título, entre ellos, apuntó la publicación de artículos en revistas científicas indexadas a base de datos internacionales, además de la defensa de la tesis doctoral. “Todas estas exigencias fueron cumplidas a cabalidad, por lo que hoy no solo concluimos un programa con la entrega del título, por el contrario, iniciamos otra etapa porque este conjunto de doctores está llamado a dinamizar la actividad científica en la Universidad, a partir de la conformación de equipos de investigación facultativa e integrar redes internacionales”, apuntó el vicerrector.

Finalmente, el director del CEPI, Juan Carlos Rojas, afirmó que la entrega del título representa el esfuerzo en la producción científica de cada uno de los nuevos doctores, porque los artículos publicados fueron valorados por tribunales internacionales, del mismo modo, la tesis doctorales han sido evaluados por tribunales con alta pertinencia académica. “Lo más importante es haber publicado sus artículos científicos, luego de ser evaluados por un tribunal internacional de alto prestigio que no lo seleccionó la USFX, esta labor correspondió a los comités editoriales de las revistas científicas indexadas en Scopus, a los cuales han sometido su trabajo, pasando por el proceso de valoración, corrección y aprobación, cumplidos estos requisitos la Universidad otorga el Título de Doctor”, indicó el director ejecutivo del CEPI.

JCV

La institución deportiva más prestigiosa del sur del país: Medio millar de niños integran las escuelas deportivas del Club Universitario USFX

Con el propósito de impulsar la formación de deportistas, el Club Universitario masificó durante este año la inscripción de niños y jóvenes en sus escuelas deportivas en diferentes disciplinas, resultado de este esfuerzo institucional la matrícula creció de 150 niños -registrados hasta hace algunos años- a más de medio millar de deportistas, bajo la dirección técnica de 14 entrenadores del más alto nivel.

En criterio del presidente del Club Universitario y director de cultura y deporte de San Francisco Xavier, Guillermo Torres Amado, este hecho representa la confianza de los padres de familia hacia la Universidad de San Francisco Xavier.

Inversión deportiva

En el campo de la inversión, Torres resaltó la inauguración del Centro Deportivo en la Cancha Universitaria (ex Seminario) que cuenta con ocho dormitorios, 16 camas, un gimnasio con equipamiento moderno, una unidad médica permanente para atender a los que acuden a este campo deportivo; se inauguró también el Centro de Fisioterapia que brinda atención permanente y se acondicionó el salón audiovisual para la formación técnica – teórica.

Respecto al césped sintético de la cancha de fútbol (ubicada en la zona de Huayrapa), el presidente del Club Universitario aseguró que su vida útil ha concluido, toda vez que data del año 2009; en razón a ello, confirmó la decisión de las autoridades universitarias de sustituir por uno nuevo y de mejor calidad. En la actualidad se realizan los trámites administrativos para la licitación pública que facilite la adjudicación de un nuevo césped sintético.

“También contamos con un gran proyecto, se trata de la construcción del Complejo Deportivo de la Universidad en la zona aledaña a la tranca de salida al municipio de Ravelo (a 18 minutos desde el centro de Sucre). Contamos con 3.5 hectáreas para construir este proyecto. También se tiene proyectado edificar en la zona de la Barranca una cancha de fútbol con césped natural”, remarcó Torres, a la vez de informar que simultáneamente a la elaboración y ejecución de varios proyectos de infraestructura y equipamiento en favor del deporte, se realiza el mantenimiento físico de todos los campos deportivos dependientes de la Universidad.

“Hemos adquirido un tablero para el Coliseo Universitario de la plazuela Zudáñez y hemos mejorado todas las dependencias de los dos coliseos”, añadió.

Rendimiento deportivo

En cuanto al rendimiento de los equipos del Club Universitario, Guillermo Torres reveló que en los torneos departamentales en casi todas las categorías han salido campeones y ocupado los principales sitiales a nivel nacional.

“Trabajamos para retornar a la Liga”

En la parte final, Torres no dejó de referirse al Club Universitario de la división profesional, que estuvo a un paso de llegar a la final del Campeonato Nacional Simón Bolívar; al respecto dijo que a pesar de la difícil situación económica que enfrenta el Club, como herencia de la mala administración llevada adelante por ex dirigentes, desde el pasado año realizan gestiones y se hacen todos los esfuerzos económicos para cumplir con los compromisos asumidos, prueba de ello, dijo, es que no existen deudas con los jugadores y menos con el plantel técnico.

“Hemos intentando dejar todo estabilizado para que el próximo Directorio tenga un equipo estable y esté en las mejores condiciones para llevar a nuestro equipo a la liga profesional”; subrayó.

El equipo más exitoso del sur del país

El Club Universitario con 63 años de existencia, se constituye en la institución más seria y con mayor prestigio del Sur de país y es, después del Club Bolívar, el que ocupó los mejores puestos en torneos internacionales. Recordemos que en dos oportunidades alcanzó el Campeonato Nacional de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano (2008 – 2014) y fue el único equipo del sur de Bolivia que aportó en una oportunidad con ocho jugadores a la Selección Nacional.

JCV

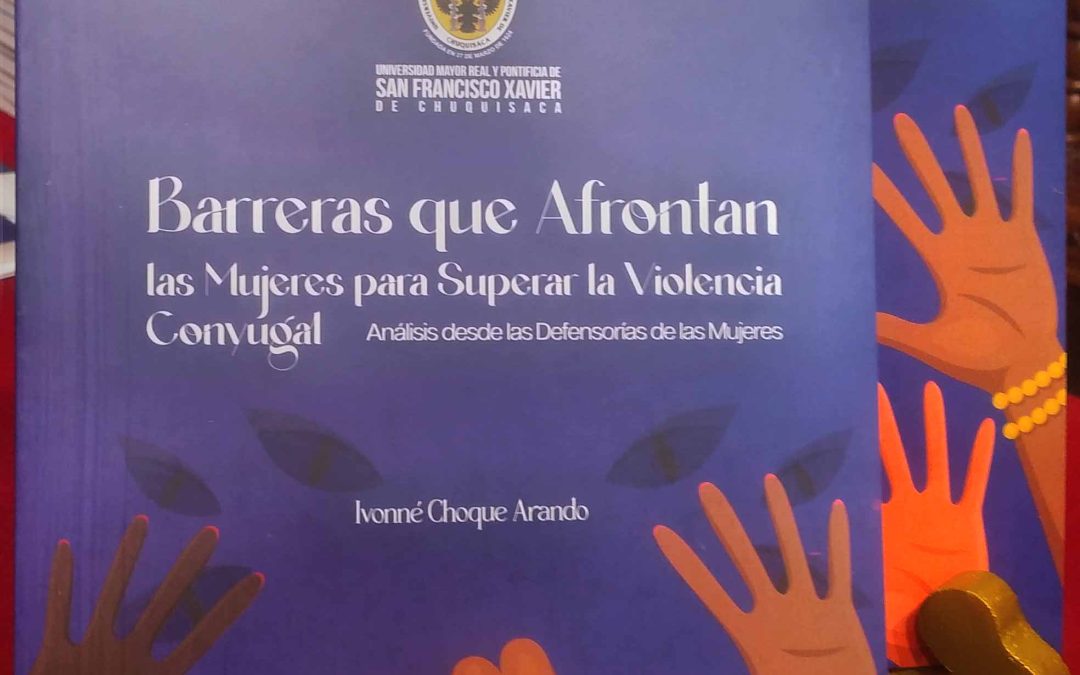

Ivonne Choque Arando presentó el libro: “Barreras que afrontan las mujeres para superar la violencia conyugal: Análisis desde las defensorías de las mujeres”

Este libro es producto de un trabajo de investigación que busca determinar los factores que impedirían a las mujeres salir del círculo de la violencia conyugal. Con este propósito, analiza la situación de las Defensorías de la Mujer en el municipio de Sucre, resaltando la importancia de estos servicios para las mujeres que sufren violencia conyugal. Además, realiza el estudio en las acciones asumidas por las ONG que trabajan en esta problemática: el Centro Juana Azurduy y la Fundación Levántate Mujer

Entre las conclusiones, resalta que las barreras que impiden disminuir los casos relacionados con la violencia a la mujer son el patriarcado, la desigualdad de género y las deficiencias administrativas de las entidades municipales de apoyo a las mujeres. “En las defensorías públicas, a pesar de su relevancia, se identifican varias deficiencias en la protección y apoyo brindado debido a la falta de personal, recursos y capacitación constante y enfocan su labor principalmente en la promoción de la denuncia y la penalización de la violencia, descuidando la prevención y el apoyo terapéutico, tanto para víctimas como para agresores. Por otro lado, las ONG suelen ofrecer terapias de forma habitual y organizan talleres educativos para prevenir la violencia de género”, resalta parte de las conclusiones.

Durante la presentación del libro, la autora exhortó que este material no solo sirva para el análisis académico, también represente una llamada a la acción. “Necesitamos trabajar en estas barreras para crear un entorno más seguro, no solo para las mujeres, también para los niños. Les invito a leer el libro para que juntos podamos considerar la sensibilización de la comunidad”, subrayó Ivonne Choque.

La entrega oficial de este volumen se realizó al vicerrector Erick Mita y a la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Mónica Calani, quienes -a su turno- felicitaron a Choque, al resaltar la importancia de la temática en el contexto boliviano, donde la violencia contra la mujer se concentra en mayor medida en el seno familiar.

“Este libro debe servir, entre otras cosas, para trabajar en un reglamento que sancione toda forma de acoso y violencia al interior de la Universidad, este reglamento es fundamental por lo que debe ser redactado por una comisión integrada por docentes y estudiantes”, anunció el vicerrector Mita, al augurar que este documento se trate y se ponga en vigencia el siguiente año.

Ivonne Choque es doctora en Educación Superior, docente de la Universidad y en la actualidad es coordinadora de la carrera de Trabajo Social.

La presentación del libro se llevó adelante este jueves en el Salón de Honor de Rectorado. Participó como comentarista la docente Wilma Durán, se contó con la presencia de las decanas y directores de carrera, estuvo también el representante del Defensor de Pueblo en Chuquisaca, docentes, estudiantes e invitados especiales.

JCV