PORTAL DE NOTICIAS USFX

La III Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades definirá sus demandas ante el gobierno

El cónclave de autoridades universitarias y representantes del cogobierno definirán en Sucre este viernes 27 de marzo los puntos de su demanda ante el gobierno, además de la estrategia de negociación.

El rector Walter Arízaga anticipó que la Universidad de San Francisco Xavier tiene un planteamiento claro sobre este tema que será expuesto en la Conferencia de Universidades; al respecto, lamentó que de nada sirven los proyectos que presentan las casas de estudios superiores porque el gobierno no los considera y, más bien, entrega recursos en función a “quien le cae bien”, denunció.

“Esto no puede seguir así, porque algunas universidades le piden (al gobierno) 50 millones y le dan solo 5 millones, entonces ya no podemos trabajar de esa manera. El gobierno nos tiene que atender de acuerdo a las necesidades reales de la educación superior, ese será el planteamiento de San Francisco Xavier; es decir, que responda al sistema universitario en función a los requerimientos institucionales y no de acuerdo a quien le cae bien o le cae mal”, enfatizó la autoridad.

La reunión nacional de universidades también elaborará un manifiesto del Sistema de la Universidad Boliviana de cara al Bicentenario de Bolivia; el rector de San Francisco Xavier dijo que ese documento estará lejos de la lírica y el discurso porque los 200 años de fundación de la patria marca el quiebre con el pasado, por lo que el Manifiesto se concentrará en cómo, desde la universidad boliviana, se debe proyectar el futuro de la patria, aseguro.

“Nuestro compromiso con el país es luchar por el bienestar de la población, defender los derechos humanos y la libertad de los bolivianos, de tal manera que podamos construir un futuro próspero en lo social, económico y productivo”, subrayó la primera autoridad universitaria.

JCV

Inicia el proceso de autoevaluación institucional con miras a la acreditación internacional de la USFX

La Dirección de Planificación Institucional este martes desarrolló el Taller de Autoevaluación con miras a la acreditación institucional ante la Unión de Universidades de Latinoamérica y el Caribe (UDUALC), con esta actividad la Universidad inicia este proceso en el marco de un contrato suscrito en noviembre del 2024 con la UDUALC.

En el taller se explicó las funciones y responsabilidades de las comisiones que trabajarán de acuerdo a dimensiones específicas y criterios de evaluación e indicadores. El director de Planificación Institucional, Jorge Fuentes, explicó que la estructura de organización y el manual del proyecto tienen que ver con la forma en que se encarará la autoevaluación durante los siguientes cuatro meses.

“El proceso de autoevaluación es muy complejo, abarca todas las áreas vinculadas con la gestión administrativa, el gobierno universitario, la infraestructura, el equipamiento, el bienestar estudiantil y universitario, la formación en el grado y posgrado, la investigación científica, la interacción social y el relacionamiento internacional. Estas dimensiones serán evaluadas desde una perspectiva holística e integral en relación con la pertinencia, la efectividad y el impacto de todo lo que hace la Universidad”, manifestó Fuentes, al remarcar que se tomará en cuenta la mirada que tiene la sociedad sobre la casa de estudios superiores. Esta labor contará con el apoyo de expertos internacionales y la responsabilidad de la comunidad universitaria.

El informe de autoevaluación será supervisado por la Comisión Central de la Universidad para que se presente en agosto próximo al Consejo de evaluación internacional que definirá, en última instancia, si la Universidad está en condiciones de ingresar a la evaluación externa en octubre de este año; de ser así, en noviembre se conocerá el dictamen de la acreditación.

En criterio de Fuentes, la acreditación internacional de la Universidad tendrá efectos positivos en la movilidad docente – estudiantil, en la participación de redes internacionales y en la internacionalización del currículo académico.

“Valientemente la Universidad ha decidido someterse a la autoevaluación, es la primera del Sistema de la Universidad Boliviana y será la primera en lograr la acreditación internacional”, acotó el director de Planificación Institucional.

Además de las razones explicadas por Fuentes, el vicerrector, Erick Mita, considera que alcanzar la acreditación representará para la institución avanzar cualitativamente y anticiparse ante futuras exigencias del gobierno que podría introducir la evaluación institucional por entidades externas, como requisito previo al incremento presupuestario de las universidades, tal cual sucede en otros países del continente.

JCV

La Universidad entregó el título Doctor Honoris Causa al investigador estadounidense Ph.D. Richard Cacchione Amendola

Al promediar el mediodía de este martes, se distinguió con el título de Doctor Honoris Causa al crítico literato e historiador norteamericano Ph.D. Richard Cacchione Amendola, en reconocimiento a su producción intelectual.

Entre sus más importantes investigaciones resalta el estudio sobre la producción intelectual de los jesuitas en América del Sur durante el siglo XVII, en este trabajo resalta la creación de un polo de desarrollo intelectual en esta parte del mundo, específicamente en las aulas de la Universidad de San Francisco Xavier.

Además de este estudio, realizó varias investigaciones vinculadas con las ciencias económicas y la numismática, lo que le permitió publicar diferentes investigaciones relacionadas con la actividad financiera y la emisión de monedas en la ciudad de Sucre a fines del siglo XIX.

La entrega de esta distinción se realizó en el Paraninfo Universitario.

JCV

La USFX recibió el certificado Memorias del Mundo de la Unesco

El acto se realizó este martes en el Salón de la Independencia de la Casa de la Libertad; en la oportunidad la presidenta del Comité Memoria del Mundo Unesco Bolivia, Marilyn Sánchez entregó el certificado Memorias del Mundo de América Latina y el Caribe a tres instituciones de Sucre, en el marco del programa Memoria del Mundo (MoWLAC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La certificación se entregó a la Universidad de San Francisco Xavier que inscribió en la MoWLAC el archivo de la «Academia Carolina (1778-1941)», integrado por 541 legajos de manuscritos producidos por esta academia. Del mismo modo, recibieron similar certificación el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia por inscribir la «Colección de Gabriel René Moreno sobre Mojos y Chiquitos (1758-1888)» y la Casa de la Libertad por el archivo denominado «Manifiesto imparcial de la revolución acaecida en la ciudad de Chuquisaca el día jueves 25 de mayo de 1809».

Estos tres archivos, junto con otros cinco de distintas instituciones culturales de Bolivia forman parte de la Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, que tiene el fin de conservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la Humanidad.

A tiempo de agradecer por este reconocimiento, el rector Walter Arízaga señaló que su institución cuenta con valiosa documentación que hace referencia a la Historia de la Universidad, de la ciudad de La Plata y de Charcas, hoy Bolivia; en ese contexto, informó que se realizan trabajos de restauración y recuperación documental de la Biblioteca Central de la Universidad y el Centro Bibliográfico Documental Histórico, dependencias universitarias que, en el mediano plazo, digitalizarán sus archivos y ofrecerán nuevos servicios a los historiadores y población en general.

“Estamos recuperando el patrimonio documental, con ese motivo estamos realizando la selección del archivo bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad, luego de esta etapa, iniciará la remodelación física de los ambientes con el fin de unir la Biblioteca central con el Centro Bibliográfico Documental Histórico; posterior a estos trabajos, se digitalizarán estos archivos y libros para que los investigadores puedan acceder a este material”, anunció el rector.

JCV

El CEPI celebró el 40 aniversario con la presentación de nuevas innovaciones para el posgrado

En 1985 se funda el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI) durante la gestión del rector Jorge Zamora Hernández y el vicerrector Francisco Camacho. A partir de entonces, esta institución organiza y desarrolla programas de posgrado en todas las áreas del conocimiento. En la primera década del presente siglo, se consigue uno de los hitos más importantes en la historia de esta entidad: la desconcentración del posgrado en varios departamentos, a la fecha se cuentan con subsedes en La Paz, Potosí, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

Celebrar el 40 aniversario tiene muchas motivaciones porque se alcanzaron en el lapso de los últimos dos años avances significativos, uno de ellos es obtener la certificación ISO 21001:2018 entregada en noviembre del 2024.

No obstante, el camino y los retos continúan para el personal del CEPI, desde los primeros días de este año se trabajó en la actualización de la Guía de formato de los programas de posgrado de acuerdo a estándares internacionales; simultáneamente a este documento, se elaboró el reglamento de becas y descuentos; sobre el punto, el director del CEPI, Juan Carlos Rojas Vidovic, explicó que este reglamento tiene el objetivo de premiar el rendimiento académico y a las personas de escasos recurso económicos; con todo, hizo hincapié en la beca a las personas con capacidades distintas o discapacitadas, como se les suele llamar, a esa población se le otorgará el 100% de descuento en la colegiatura. Ambos reglamentos fueron entregados a las principales autoridades de la Universidad y a los decanos durante el acto de aniversario realizado este lunes en el Salón de Rectores del Centro de Posgrado.

Entre otros anuncios, Rojas Vidovic presentó el Sistema Integrado Académico Contable (SIAC), que tiene el objetivo de agilizar la actividad académica y trámites de posgrado, a más de visibilizar a través de una aplicación informática los procedimientos administrativos relativos a la formación posgradual; esto supone, tener acceso en tiempo real a las calificaciones, trámites administrativos, extracto de depósitos bancarios a cuentas de la universidad. “Esta iniciativa, que ha nacido del posgrado, se ampliará durante la presente gestión a todos los centros facultativos de posgrado de San Francisco Xavier”, adelantó el director del CEPI.

En el acto, el vicerrector Erick Mita anunció que en esta gestión se desarrollará el doctorado no escolarizado que rompe con la formación rígida y tradicional y más bien fortalece la formación con base en la producción científica y participación en actividades académicas de alto nivel. El segundo anuncio tiene que ver la realización del programa posdoctoral; finalmente, anticipó que se trabaja en la auditoría interna a la ejecución de los programas de maestría con fines de obtener la certificación ISO.

En la parte final del acto, el rector Walter Arízaga destacó los avances del CEPI y las innovaciones aplicadas en todos los campos de su dependencia, a la vez recordó que la digitalización de los procesos de enseñanza y procedimentales están siendo aplicados en la Universidad con el fin de optimizar la enseñanza y ofrecer un mejor servicio a la población.

“En el aniversario del CEPI y resaltando el trabajo que realiza esta institución, permítanme felicitar a todo el personal administrativo, creo que se están dando pasos sólidos, se está dejando presente a nivel nacional e internacional lo que significa el posgrado de San Francisco Xavier de Chuquisaca”, apuntó la autoridad.

JCV

Autoridades de la USFX entregaron un acelerómetro para prevenir movimientos sísmicos en el centro de Sucre

En términos generales, el acelerómetro mide la vibración de un movimiento; en este caso, la estación acelorómetrica -que entró en funcionamiento desde este lunes en el primer patio del Museo Colonial Charcas- tiene la finalidad de medir la aceleración sísmica del centro urbano de Sucre.

Su utilidad es preventiva en la construcción de casas y edificios, a la vez de servir para la docencia e investigación universitaria.

La adquisición de este instrumento fue posible gracias al convenio interinstitucional entre la Universidad de San Francisco Xavier y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Chuquisaca, entidades que financiaron su adquisición.

La capacitación en el manejo de este equipo estuvo a cargo del Centro Sismológico Nacional de Chile y estuvo dirigido a los ingenieros civiles, docentes y personal especializado.

La inauguración oficial se realizó el pasado lunes en presencia de autoridades universitarias, municipales e invitados especiales, entre ellos, el rector de la Universidad de Nápoles Matteo Lorito. En la ocasión, el rector Walter Arízaga, luego de resaltar el trabajo coordinado con la Sociedad de Ingenieros, anunció que está previsto adquirir en esta gestión otros dos acelerómetros, a ser instalados en otros puntos de la ciudad, lo que permitirá triangular la información entre los tres equipos para obtener información más precisa sobre el movimiento sísmico en Sucre.

JCV

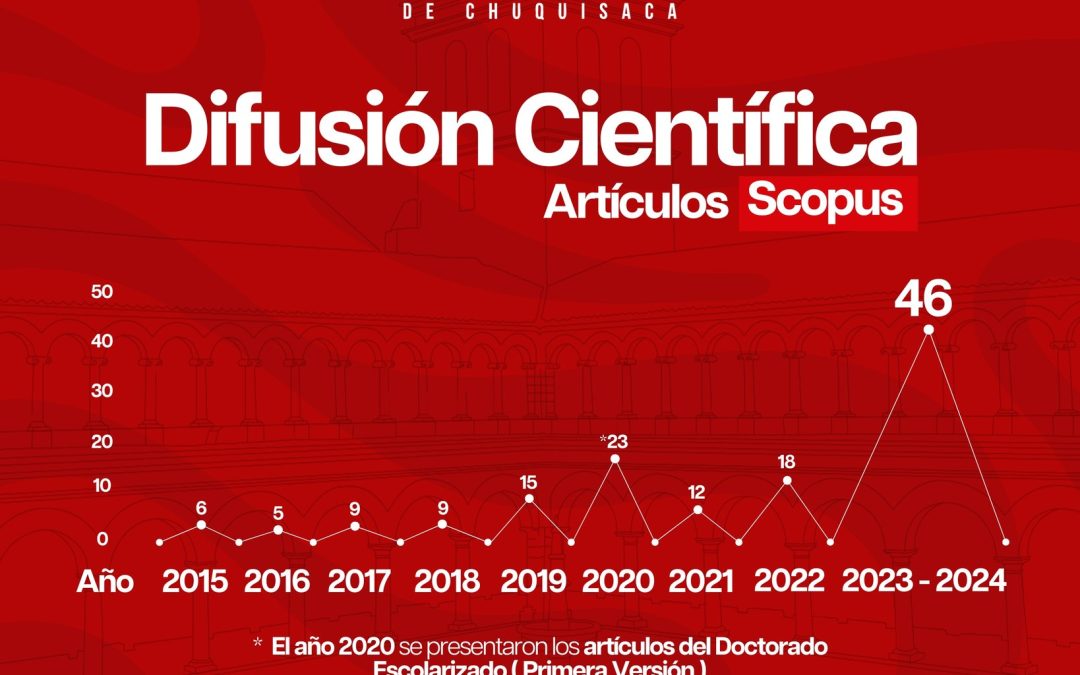

Entre el 2023 y el 2024 la USFX publicó 46 artículos en Scopus una de los índices más importantes del mundo

Publicar un artículo científico en la base de datos Scopus es como participar en las grandes ligas del campo científico, porque en ella están indexadas las revistas de mayor impacto del mundo, aseguró el vicerrector Erick Mita, a tiempo de resaltar la importancia que tiene para la Universidad de San Francisco Xavier que sus docentes hayan publicado entre el 2023 y 2024 46 artículos en ese índice o base de datos, ya que los rankings de universidades consideran entre sus valoraciones las estadísticas que emite Scopus.

Asimismo, destacó que regularmente se publica un número mayor de artículos en otros portales internacionales como SciELO y Latindex que tienen significación sobre todo en el ámbito regional. Con todo, sin menospreciar estos índices, en Scopus el nivel de exigencia es mayor, tanto por la rigurosidad metodológica, la pertinencia del tema y la presentación de hallazgos científicos; por tanto, la calidad y la relevancia de estos artículos es mayor.

“Hemos producido 16 artículos el 2023 y 30 el 2024, haciendo un total en ambas gestiones de 46 artículos. Esta cifra es resultado del impulso que se da a la investigación a través de dos caminos: el doctorado escolarizado, que tiene como requisito la publicación de artículos de investigación en Scopus y la segunda vía es por medio de proyectos Semilla y Puente que cuentan con financiamiento de la Universidad”, señaló el vicerrector. Anticipó además que se realiza el seguimiento trimestral a los docentes, en relación a los artículos que publican en distintas revistas y base de datos.

En el mismo orden, mencionó que el pasado año se aprobaron varios reglamentos dirigidos a institucionalizar y fortalecer la actividad investigativa, entre estos citó el Reglamento de investigación, el Reglamento de la carrera del docente investigador, un nuevo Reglamentos de posgrado y se tiene programado para esta gestión aprobar el reglamento de modalidades de investigación, que incorpore la modalidad de graduación por artículo científico.

Sin embargo, hay coincidencia entre los académicos que la trascendencia de un artículo científico está en relación a la referencia que se haga de este; esto tiene que ver con que otros investigadores u otras investigaciones citen a este artículo en relación a sus hallazgos, a su estado del arte, a la metodología utilizada, entre otros factores; sobre el punto, el vicerrector dijo que el primer paso para alcanzar esa meta es publicar el artículo que puede ser referenciado en el transcurso de varios meses o años, toda vez que este propósito debe seguir un proceso.

JCV

El colectivo de Eduactivistas y la DISEU trabajarán juntos el 2025: “En el año del Bicentenario, por una Universidad segura libre de violencia”

Con el compromiso de volcar todos los esfuerzos institucionales en procura de eliminar la violencia en todas sus manifestaciones, la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria (DISEU) coordinará sus actividades programadas para esta gestión con el Colectivo de Eduactivistas de la carrera de Ciencias de la Comunicación, la finalidad es ampliar la capacitación con esta temática a los estudiantes de Sucre y de las provincias de Chuquisaca, tal como aconteció el anterior año.

La responsable del colectivo, Wilma Durán, señaló que el desafío para este año es consolidar junto con la DISEU el equipo de autoayuda mutua, esto significa, dijo, el acompañamiento a mujeres y varones que han sufrido de violencia y acoso en todas sus expresiones. “Los eduactivistas, que en su mayoría son estudiantes, acompañarán este proceso junto con un equipo de profesionales”, manifestó.

La problemática de la violencia se encara con los jóvenes a través de distintos frentes y con creativos instrumentos, uno de ellos, señaló Durán, es el teatro desde donde se denuncia la violencia además de ser el instrumento de transformación personal y social.

“El año pasado se ha producido alrededor de 18 performance y ocho obras de teatro con mucho éxito, estas obras han sido producidas con mucha creatividad para generar procesos de reflexión y análisis”, destacó.

La violencia, como fenómeno social, es transversal a todas las clases sociales, por lo que enfrentarla y combatirla debe ser tarea de todas las instituciones, afirmó el vicerrector Erick Mita, al anunciar que dentro de dos meses aproximadamente se pondrá a consideración de las instancias universitarias el proyecto de Reglamento para prevenir toda forma de violencia y acoso en la Universidad, documento que fue elaborado por varias docentes de la institución.

Finalmente, la directora de la DISEU, Madaí Moscoso, reiteró que la Dirección a su cargo y el colectivo de Eduactivistas desarrollarán una agenda común dirigida a informar y concientizar sobre la violencia y el acoso, principalmente a los jóvenes de Chuquisaca.

A la conclusión del acto de lanzamiento del programa de actividades, se presentó un performance o puesta en escena de un corto dramático sobre la eterna espera de una madre que perdió a su hija, producto de la violencia de género.

El acto se realizó este viernes en el salón de honor de Rectorado.

JCV

La USFX participa en un proyecto internacional junto con cinco universidades del continente

El docente investigador de la facultad de Ciencias Agrarias, Juan Pablo Álvarez, fue invitado a participar en la elaboración de un proyecto en representación de la Universidad de San Francisco Xavier, junto con universidades de Colombia, Argentina, Brasil, México y Perú.

La propuesta fue presentada en el marco de la convocatoria publicada en febrero de 2024 por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego de la valoración de los proyectos presentados, en noviembre de 2024 se informó que la propuesta de las seis universidades denominada “Fortalecimiento de las capacidades para la investigación y acción sobre los eventos adversos: serie de capacitaciones de la Red de Investigadores de cambio climático de las américas (RICCA)” fue seleccionada entre muchas otras para su ejecución durante la presente gestión.

El acto de presentación fue realizado este jueves en el salón de honor de Rectorado, con la finalidad de destacar que la Universidad de San Francisco Xavier y la facultad de Ciencias Agrarias, por intermedio del docente Juan Pablo Álvarez, participan en un proyecto regional de las américas sobre los eventos climáticos adversos.

“La Universidad de San Francisco Xavier es parte de esta propuesta y parte de este proyecto gracias a la invitación de la doctora Patricia Schneider. Entre los resultados que derivarán de su ejecución, se espera publicar artículos de investigación en el pre y posgrado a nivel nacional. También se elaborarán de manera conjunta artículos científicos”, explicó Juan Pablo Álvarez, al señalar que el proyecto permitirá además de las repercusiones académicas, que el nombre de la Universidad resuene una vez en el continente como referencia de Bolivia, en este año que se recuerda el bicentenario de la independencia.

Sobre el tema, el rector Walter Arízaga, señaló que por las particularidades del proyecto seguramente muchos docentes y estudiantes se involucrarán a través de distintas tareas de investigación

“Felicito a la facultad de Ciencias Agrarias y al docente Juan Pablo Álvarez por involucrar a la Universidad en este tipo de proyectos internacionales, cuyo beneficios se traducirán en nuevos conocimientos académicos para el bien de la ciencia y la investigación”, resaltó el rector.

Para el vicerrector Erick Mita, ser parte de una red de investigación con el proyecto de Fortalecimiento de las capacidades sobre los efectos climáticos adversos, representa un compromiso y el desafío académicos porque los productos que emerjan de esta investigación lograrán mayor relevancia internacional, dijo.

“Los artículos que surjan como consecuencia de este estudio tendrán mayores posibilidades de ser publicados en revistas indexadas. Es decir, ser parte de esta red, significa un prestigio para nuestra universidad y muestra el trabajo que se lleva adelante en la facultad de Ciencias Agrarias”, apuntó el vicerrector.

Finalmente, el decano de esa unidad facultativa, Jorge Alurralde, afirmó que su facultad no espera que le lleguen proyectos para ejecutar, más bien los busca a través de la gestión con organismos internacionales, es el caso del proyecto que hoy nos ocupa, aseguró, además de otras propuestas que están en puertas de su aprobación. “Se está logrando la visibilidad de la universidad y la facultad de Ciencias Agrarias gracias al trabajo coordinado con otras universidades de Latinoamérica. El hecho de que un proyecto de la facultad haya sido aprobado por un organismo de la OEA, nos motiva a los docentes de la Universidad a seguir este norte, prueba de ello es el trabajo conjunto con Helvetas, con quien próximamente presentaremos cuatro proyectos a la FAO”, afirmó.

Este 17 de marzo examen virtual para las carreras no presenciales de Derecho y Psicología

En la Universidad de San Francisco Xavier confiamos en que “tenemos que estar a la par del avance tecnológico”, es por eso que hoy nuevamente abrimos las puertas a decenas de personas de Bolivia que tienen entusiasmo por formarse como los mejores profesionales en las carreras no presenciales virtuales, pero no pueden hacerlo por diversas circunstancias.

Recibimos a estos profesionales y no profesionales a nivel nacional para que se sometan este lunes a una prueba de conocimientos que determinará su ingreso o no a las carreras de Derecho y Psicología.

El Vicerrector de esta casa de estudios superiores, PhD. Erick Mita Arancibia, informó que todos los postulantes suman a más 3 mil entre las dos unidades académicas citadas, superando de esta manera las expectativas planificadas en un principio.

Solo en la Carrera de Derecho, al menos 2757 se someterán a la prueba; y en Psicología 1179. Entre ellos, Marco Antonio Gutiérrez, un profesional de La Paz que dará el examen deseoso por obtener un buen promedio para estudiar Derecho.

Para Elizabeth Flores nuestra casa superior de estudios también es la mejor opción porque tiene el prestigio que otras no tienen que le permitirá formarse como una gran Psicóloga. Esta joven es de Potosí.

La autoridad académica explicó que esta noche todos los grupos rendirán la prueba. El último grupo se estima que sea a las 10:30.

Otro punto a favor de la virtualidad es que los postulantes pueden rendir el examen desde cualquier lugar. De esa manera, se abre la oportunidad de postulación a personas que se encuentran en zonas alejadas o que, por cualquier motivo no pueden estudiar de manera presencial.

La Universidad realizó grandes esfuerzos por la innovación digital del proceso de admisión que continúa mejorando para ofrecer un servicio de calidad a los postulantes.

MFR