El último en exponer su ponencia en el conversatorio, organizado por la Universidad de San Francisco Xavier, fue Carlos Hugo Molina, director de Innovación CEPAD, quien reiteró en varias oportunidades que ningún modelo económico podrá funcionar y ningún análisis macroeconómico será suficiente, si antes no se consideran a la población y al territorio como los ejes que sostienen el equilibrio del desarrollo.

Desde esa mirada, afirmó categóricamente que «aunque es una verdad de Perogrullo» serán estériles las medidas para enfrentar la crisis, si no asientan en respuestas concretas para la gente. “En la dimensión de lo macro se pierde o difuminan los rostros; esto es, no saber para quienes deben ser las medidas”, señaló.

Inició su participación identificando al objeto de estudio: Bolivia, con sus 9 departamentos, 112 provincias, 343 gobiernos locales, con una extensión territorial de 1.098.580 km2 y una población (según el Censo del 2024) de 11.312.620 habitantes.

El 80% de la población vive en centros urbanos, la proyección para el 2034 es que el 90% vivirá en las ciudades y Santa Cruz tendrá más de cinco millones de habitantes en un país que tiene 1.098.580 km2.

En su análisis sobre la situación de Chuquisaca, propuso como base del debate que “sin que existan políticas migratorias de fomento y apoyo a la migración, la necesidad económica, la búsqueda de oportunidades está haciendo que las personas en Bolivia migren de manera voluntaria. Hay un sitio en Bolivia cuyo proceso migratorio de abandono de su territorio se da con características complicadísimas, es el departamento de Chuquisaca”. Los 600 mil habitantes distribuidos en 51.524 km2, el 50% de la población se concentra en Sucre (296.125 habitantes), seguido muy por debajo por los municipios de San Lucas (26.486 habitantes), Monteagudo (24.487 habitantes) y Tarvita (16.470 habitantes).

En ese contexto, Carlos Hugo Molina, plantea que la crisis no solo debe ser leída por la falta de dólares, la falta de combustible y la acelerada inflación, además se deben prestar atención, dijo, a la migración, la confrontación entre la población urbana y la población indígena, el desconocimiento a la autonomía departamental, municipal e indígena, lo que ha provocado la ruptura de la cohesión social. La confrontación entre la población urbana y rural y la falta de cohesión social se da con mayor incidencia en Chuquisaca, aseguró.

En su afán de profundizar su análisis, sintetizó su diagnóstico en “Cinco claves para entender la Bolivia del Bicentenario”

- El 60% de la población boliviana es menor de 30 años y es la población que más migra del área rural (el primero que se va).

- El 90% de la población vivirá en área urbana hasta el 2034. ¿Entonces, qué haremos cuando suceda esto dentro de diez años? Con un país de más de un millón de kilómetros cuadrados sin población ¿para qué nos servirá el territorio? …¿para terminar de quemar los árboles y tumbarlos? ¿para lanzar mercurio a los ríos y sacar oro? ¿para poner fábricas de estupefacientes en todo el país, por ausencia de control del Estado en el territorio?

- La capacidad de consumo es menor a la capacidad de producción, esto significa que si una persona produce más de lo que consume, entonces lo que corresponde es exportar ¿lo está haciendo? No, no lo está haciendo por la ausencia de mecanismos de cohesión social (diálogo y ponernos de acuerdo), ante esta ausencia, muchos sectores apelan al bloqueo como instrumento de protesta que perjudica únicamente a la población. “Nos hemos olvidado del mundo, hay que saber que no somos el ombligo del mundo, en otras palabras, ya nadie nos espera, ya nos saltaron todos los ejes de integración. ¿Será que no nos damos cuenta que esta imbecilidad colectiva, de no decir las cosas como debemos, de seguir mintiéndonos, nos sigue encerrando?”

- No hay manera de entender el mundo sin conectividad, sin Inteligencia Artificial ni Tik Tok (redes sociales)

- Según algunos datos preliminares, se sabe que durante la “bonanza económica” entre el 2008 y 2015 (aproximadamente), Bolivia obtuvo 200 mil millones de dólares, suma que se despilfarró, se derrochó, por eso hay que cobrar factura y asumir la corresponsabilidad colectiva.

Frente a este panorama ¿qué hacemos frente al futuro?

Para contestar a este problema, Molina Saucedo responde con otra interrogante ¿dónde se genera el excedente en sus dos componentes?: el excedente económico y el excedente simbólico.

La región que abarca el mayor excedente es Santa Cruz, seguido por el Chapare, la ciudad de El Alto, más abajo está La Paz. Otro departamento con expectativas reales de crecimiento es Tarija porque cuenta con las condiciones materiales y de infraestructura para ese fin; sin embargo, su extensión territorial y el volumen población no ejercen una influencia gravitante en las políticas públicas. “Los otros departamentos o regiones son pequeñas islas (…). La economía desarrollada en estas condiciones no responde a una política pública, lo que nos obliga a preguntarnos ¿cómo salimos de esto?”,se pregunta Carlos Hugo Molina.

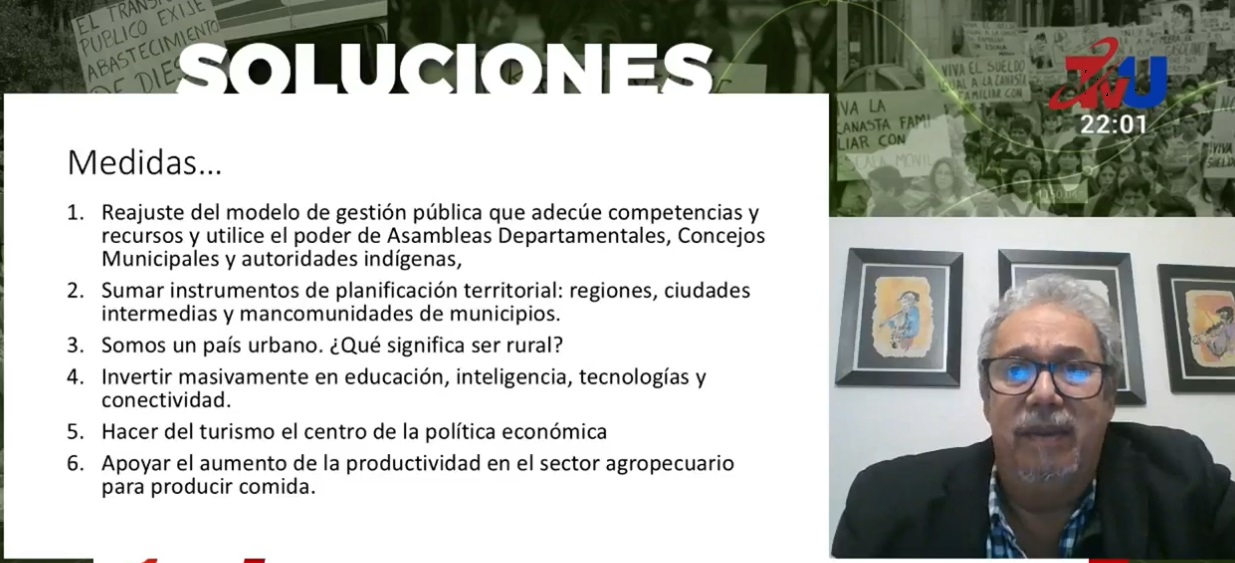

Medidas que se deberían asumir

¿Servirá la macroeconómica y el equilibrio macro-ecológico del Estado, para que el modelo de gestión pública se adecue a competencias y recursos?

- Reajuste del modelo de gestión pública que adecúe competencias, recursos y utilice el poder de las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y autoridades indígenas,

- Sumar instrumentos de planificación territorial: regiones, ciudades intermedias y mancomunidades de municipios.

- Sincerar el debate que mantiene al país agobiado. ¡Somos un país urbano! pero ¿Qué significa ser rural? ¿Qué respuestas tenemos para ambos escenarios?

- Invertir masivamente en educación, inteligencia, tecnologías y conectividad. Las universidades están llamadas para cumplir este objetivo porque nadie más lo hará.

- Hacer del turismo el centro de la política económica. Con la capacidad de infraestructura que tiene el país, Bolivia puede percibir 3500 millones de dólares, si se convierte el turismo en política pública. “Uno de los mayores beneficiarios de esta política podría ser Chuquisaca”; empero, antes el país debe resolver el tema del bloqueo de caminos, porque mientras exista este instrumento de protesta, todas las proyecciones en este u otros campos del desarrollo, terminarán en manos de un dirigente que pone piedras en el camino, donde no puedan pasar ni ambulancias. “El turismo nos puede ayudar a resolver el problema de falta de cohesión social; es decir, a ponernos de acuerdo”.

- Apoyar el aumento de la productividad en el sector agropecuario para producir comida.

JCV