- Periodo fundacional

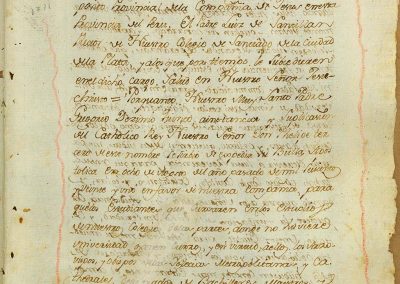

De acuerdo a la documentación que resguarda el Archivo de Sevilla España, en 1623 se autoriza la creación de esta universidad con el denominativo de Real y Pontifica de San Francisco Xavier, en virtud de la Bula del 8 de agosto de 1621 dada por el papa Gregorio XV y la Real Cédula de 2 de febrero de 1622 de Felipe III. La autorización señala además que la dirección, administración y enseñanza estarán a cargo de la Compañía de Jesús.

No obstante, la Patente de fundación, promulgada por el sacerdote jesuita Juan de Frías Herrán (prepósito provincial de la Compañía de Jesús en Lima Perú), señala explícitamente que el 27 de marzo de 1624 es la fecha del establecimiento oficial de esta institución y solo desde entonces expuso su nombre de Real y Pontificia Universidad de San Francisco Xavier.

La Patente dispone, entre otros temas, que el rector del colegio de Santiago, Luis de Santillán, sea el primer rector de la Universidad. En una ceremonia especial, el padre Santillán, el 15 de abril de 1624, toma posesión del cargo e inmediatamente abre la matrícula y los cursos universitarios. A partir de entonces, entra en vigencia las constituciones y reglamentos de la Universidad.

No todas las universidades tenían el título de Real y Pontificia, ambas designaciones otorgadas por el papa y el rey representaban que a esa institución se le confería una doble misión: la expansión de la fe cristiana y la consolidación de la corona en las tierras americanas, así lo expresa la patente fundacional en una de sus partes. “…para mayor exaltación de la fe católica y triunfo de la justicia en el nuevo mundo”.

La Universidad se instaló con siete cátedras: Dos de teología escolástica de prima y vísperas, la tercera de teología moral, la cuarta de artes, la quinta y sexta de latinidad y la séptima de la lengua aimara.

En 1679 toma posesión del Arzobispado de la ciudad de La Plata el doctor Cristóbal de Castilla y Zamora y cancelario mayor de la Universidad de San Francisco Xavier. Entre las tantas reformas realizadas en el campo educativo, resalta la inauguración el 13 de octubre de 1681 de las cátedras de Vísperas, Prima de Cánones e Instituta de leyes; este hecho es notable porque da inicio a los estudios jurídicos en la Universidad. En la actualidad, se toma esta fecha como referencia histórica en alusión a la fundación de la facultad de Derecho y al Día del Abogado boliviano.

La Compañía de Jesús dirigió la Universidad hasta 1767, año en que el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias. El destierro fue sorpresivo para evitar la resistencia popular y la enajenación de los bienes y archivos que guardaban los jesuitas. El decreto del rey no fue preciso, se dijo que era para proteger la integridad de su reino; sin embargo, se acusó a los jesuitas de conspiración y sedición.

- Periodo de expansión y gloria universitaria

La expulsión de los jesuitas (1767) coincide con la crisis política española del siglo XVIII y la consolidación de los reyes borbones (1700). El retiro de la Compañía de Jesús significó que las instituciones que de ella dependían pasen a manos de las autoridades civiles; en ese contexto, la Real Audiencia de Charcas y el Arzobispado de La Plata se hacen cargo de la Universidad de San Francisco Xavier; estos cambios no solo representaron el remplazo de personas o instituciones, más bien su impacto tiene que ver con el cambio de paradigma epistemológico, que dio paso a la ilustración (el uso de la razón como base del pensamiento) en remplazo de la escolástica (explicación filosófica y teológica sobre la verdad de Dios y los saberes sobrenaturales) como orientación pedagógica y filosófica en la concepción del mundo.

En 1776, llega a la ciudad de La Plata, Ramón de Rivera y Peña, experto jurisconsulto español, reconocido profesional que fue influenciado por la ilustración europea. Ese año, funda en esa ciudad la Real Academia Carolina, en honor al rey Carlos III. Su objetivo fue formar abogados de excelencia. Si bien en el orden administrativo, de dirección y en la designación de maestros la Academia Carolina dependía de la Real Audiencia de Charcas, en los hechos funcionaba como entidad paralela de la Universidad especializada en la ciencia del Derecho y la práctica forense o práctica jurídica; es decir, concluida la formación académica, los estudiantes pasaban a la Academia para realizar la práctica jurídica complementada con la formación teórica especializada.

En esos años en Charcas (hoy Bolivia) y en el Virreinato del Perú se produjeron varios levantamientos indígenas en demanda de mejores condiciones de vida, en reconocimiento de sus autoridades originarias y en protesta por el abuso de los encomenderos que imponían impuestos aun al margen de las disposiciones reales. En ese contexto, la ciudad de la Plata sale en defensa del rey y sus autoridades locales, llegando incluso a luchar contra la movilización indígena de Chayanta, liderada Tomás Katari y sus hermanos entre 1779 y 1781. El rey queda contento por los buenos servicios de la leal ciudad de La Plata y para que tenga una señal más cierta de su aprecio y beneficencia, emite el 10 de abril de 1798 la Cédula Real de Aranjuez, concediendo las siguientes gracias: “Que su universidad goce de todos los honores y prerrogativas que están concedidas a la Universidad de Salamanca y dotar a la Universidad de San Francisco Xavier de las cátedras de Medicina y Matemáticas, demandas que fueron presentadas con anterioridad por el primer rector criollo que tuvo esta universidad: Juan José Segovia y Liendo.

- Influencia de la universidad en el primer grito de libertad

Con criterio irreprochable, con exhibición de documentos auténticos manifiesta el historiador Gabriel René Moreno, que el pensamiento revolucionario y de emancipación nació en la Academia Carolina. Que el primer grito de libertad fue dado en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 “Cuando América entera dormía el sueño profundo de la servidumbre”, enfatiza Moreno.

Estas ideas tenían que ver con la soberanía de los pueblos y expresaban el malestar de los habitantes de la ciudad de La Plata. Los Doctores de Charcas se sentían desterrados en su propio país, su condición de americanos no le permitía competir con los peninsulares. Estas ideas cayeron en tierra fértil, se asentaron en la Academia Carolina donde expandieron sus raíces como un volcán. Del 12 a 19 de enero de 1809, los doctores de Charcas elaboran un documento fundamental para comprender el sentido del primer grito de libertad, este llevó el nombre de “Acta de los doctores”. En él se expone el Silogismo altoperuano, ante la crisis política que se vivía en las colonias.

Bartolomé Mitre dice, en su Historia de Belgrano, que la docta ciudad de Charcas fue la primera en dar la señal para iniciar la guerra de la independencia que se extendió hasta 1825, cuando Bolivia proclama su independencia y soberanía. En los años bélicos, la Academia Carolina fue sitiada y acechada por las autoridades españolas porque la veían como el centro de la conspiración. De ella salieron los líderes del primer grito de libertad en América, el 25 de Mayo de 1809, de la proclama Tuitiva del 16 de Julio de 1809 y de la revolución argentina de Mayo de 1810. Durante los 15 años de guerra, la Academia Carolina fue cerrada en tres oportunidades, sus ambientes los destinaron a cuarteles realistas, pero también sirvieron de centros ocultos de la rebelión. “La influencia política de la Universidad de San Francisco Xavier, ha sido poderosa”, dice el historiador y jurisconsulto Luis Paz, siempre en servicio de la libertad, afrontándose a gobiernos despóticos y autoridades arbitrarias.

- Periodo republicano

Durante los primeros años de país independiente, se hicieron algunos esfuerzos por reformar la educación, destacan los 22 decretos supremos dictados por el presidente Antonio José de Sucre, vinculados con la organización de colegios de ciencias y artes. Se establecen las escuelas primarias, segundarias y centrales donde se enseña Medicina y Derecho. Durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se promulga el decreto de 25 de octubre de 1830 de reforma de la Universidad Mayor de Chuquisaca y crea la Universidad Menor de La Paz. Se denomina Universidad Mayor a la de San Francisco Xavier porque otorga el grado de doctor y a la Universidad de La Paz se la considera Menor porque únicamente entregaba grados de licenciatura, bachiller y profesor.

Sin embargo, un año más tarde, en 1831, el gobierno de Santa Cruz erige a la universidad paceña como Mayor con similares prerrogativas a las de la Universidad de San Francisco Xavier.

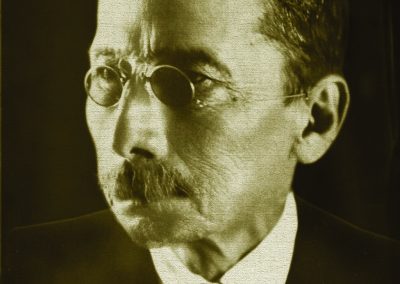

Tuvo que pasar veinte años para concretar un proyecto educativo sustentable que proyecte a las universidades a la modernidad. El ministro de Instrucción pública, Tomás Frías, durante el gobierno de José de Ballivian, redacta y aprueba el decreto orgánico de las universidades, promulgado en 1846. A decir de Luis Paz, esta ley echa las bases de la universidad moderna en Bolivia. La Dirección e inspección de la enseñanza de cualquier grado, quedan exclusivamente confiadas a las universidades.

La República de Bolivia se divide en tres distritos universitarios, correspondiendo a las tres Universidades existentes en el país hasta entonces: El distrito de la Universidad de Sucre comprenderá los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija y la provincia Litoral. A la Universidad de La Paz corresponderán los departamentos de La Paz, Oruro y Beni y a la Universidad de Cochabamba dependerán los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Las universidades tendrán cinco facultades: Teología, Derechos y Ciencias Políticas, Medicina, Matemáticas – Física y facultad de Humanidades y Filosofía. Las facultades conferirán los siguientes grados: bachiller, licenciado y doctor, excepto en la de Medicina que solo reconoce el grado de doctor.

El mismo Tomás Frías, como presidente de Bolivia, promulga la ley de 22 de noviembre de 1872 que marca una revolución en el campo de la instrucción pública, en ella se proclama la libertad de la enseñanza, donde el Estado únicamente protege la instrucción primaria y determina su gratuidad y obligatoriedad. La instrucción secundaria y superior, quedan libradas a las empresas y esfuerzos particulares.

Los vaivenes de la política nacional provocan el derrocamiento del presidente Frías en 1876 y un año después, el presidente Hilarión Daza, restablece la enseñanza oficial en las universidades de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Ignacio Prudencio Bustillo, en su ensayo “La Universidad bajo la república” (1924), indica que la educación primaria, secundaria y universitaria mantenían los moldes, las rutinas y convencionalidades de la educación colonial, solo a partir de 1880 la formación en sus dos facultades se remoza de un halo liberal. Algunos docentes de Derecho y Medicina, adoptan métodos de enseñanza racionalistas lo que impulsa a la experimentación y las ideas positivistas facilitan la interpelación a la educación tradicional. Esta nueva corriente de pensamiento influye en la creación del Partido Liberal, de importantísima relevancia en la historia del país hasta 1950. En ese contexto, es de resaltar la presencia del catedrático de Filosofía Jurídica de la facultad de Derecho, Benjamín Fernández, de fuerte influencia positivista, hizo ver a sus estudiantes que la razón está por encima de los dogmas y que es la única vía para conocer la realidad objetiva.

La Universidad de San Francisco Xavier inicia el siglo XX con las heridas abiertas dejadas por la masacre de sus estudiantes en Cosmini y Ayo – Ayo (1899), en la denominada Guerra Federal (1898 – 1900) entre Sucre y La Paz. Este hecho, que marca el fin Estado conservador y el inicio del Estado liberal, define el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Ambos momentos traumáticos, dejan en la población sucrense la marca indeleble que construye su nueva relación con el Estado.

De acuerdo al informe de Valentín Abecia, en 1910, en su condición de Cancelario de la Universidad, los primeros años del siglo pueden ser considerados de transición porque, de apoco, se sustituye la formación clerical por la enseñanza positivista basada en la transmisión del conocimiento científico y el estudio del hombre.

No obstante, los nuevos paradigmas educativos no concuerdan con el colapso económico que sufría la institución, debido –entre otros factores- a la extrema dependencia con el poder ejecutivo. Este panorama es denunciado en los boletines estudiantiles y en las resoluciones universitarias que dan cuenta de la carencia de materiales para la enseñanza.

En 1918, los estudiantes de Córdoba (Argentina), influidos por el positivismo liberal, exigen dotar a la formación universitaria el carácter científico; de esta manera, desterrar de las aulas el clericalismo determinista que impedía la libertad de pensamiento, el debate, la crítica y el desarrollo de la ciencia.

Este movimiento generacional pretendía la reforma educacional, expresada en el Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba.

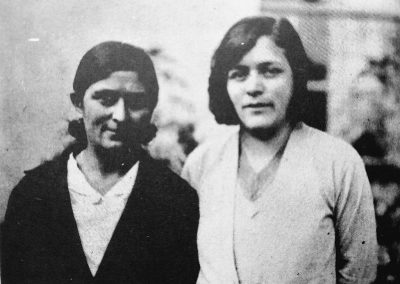

La refundación de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca (FECH), en 1924, año en que la Universidad de San Francisco Xavier celebra el Tercer Centenario de su fundación, plantea en su Manifiesto la Autonomía Universitaria. La FECH estuvo integrada por dirigentes de Derecho, Medicina y la Escuela Normal de Maestros, liderada por Rafael Gómez Reyes y Amelia Chopitea Villa, considerada la primera dirigente mujer de la época que, en 1926, se titula como la primera médico del país.

- Periodo autonomista y modernización de la universidad

Los estudiantes de San Francisco Xavier aprueban el Manifiesto de la FECH en 1924, donde se deja sentado que el desarrollo de Sucre está comprometido con la modernización de la Universidad; pero, como condición previa, la institución tenía que alcanzar la autonomía en su relación con el gobierno. El ejercicio de la autonomía universitaria se entendía como la elección libre de autoridades y la administración independiente de los recursos que recibía del Estado.

Si bien esta declaración puede ser considerada como el antecedente más importante en la lucha por la autonomía universitaria, es preciso citar que 50 años antes, el expresidente de la República, Tomás Frías, vislumbró que para lograr el avance de la ciencia, las universidades tenían que ser autónomas. Con el mismo razonamiento, Valentín Abecia Ayllón (1846 – 1910), pensaba que el futuro de la educación estaba cifrada en su autonomía y, en 1925, Daniel Sánchez Bustamante, propone en el Congreso Pedagógico la autonomía universitaria, al decir que el destino de las universidades está en manos de los profesores y estudiantes.

En los primeros lustros del siglo XX, la Universidad amplía su oferta académica en el área de la salud, se crean la escuela de Matronas, la escuela de Farmacia y la Escuela de Odontología, todas ellas dependientes de la facultad de Ciencias Médicas (hoy facultad de Medicina) que gradúa en 1926 a la primera mujer médico, la doctora Amelia Chopitea Villa, que, luego de defender su tesis en la especialidad de pediatría y gracias a sus méritos académicos, el gobierno le otorga una Beca de especialización en Francia.

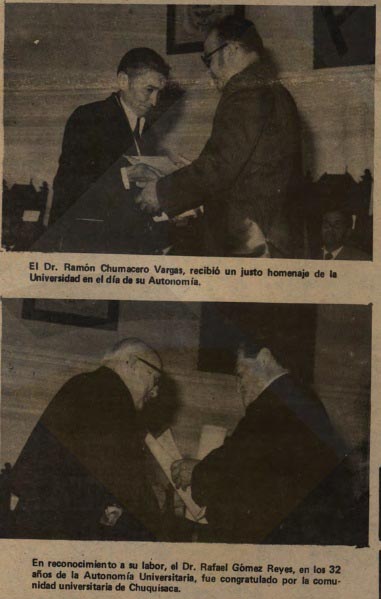

A raíz de la persecución a docentes y estudiantes por parte del gobierno de Bautista Saavedra y el cierre de la facultad de Ciencias Médicas en 1925, la demanda por la autonomía cobra mayor fuerza entre los estudiantes, materializada en noviembre de 1927, cuando el rector de San Francisco Xavier, Renato Riverín, presenta al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, elaborado por destacados docentes y estudiantes; entre ellos, Jaime Mendoza, Vicente Donoso Torres, Adolfo Vilar, Fernando Ortiz Pacheco, Armando Solares, Alberto Zelada, Guillermo Francovich, Rafael Gómez Reyes y Ramón Chumacero Vargas.

El proyecto no logra el consenso entre la clase política; sin embargo, en 1928, durante la gestión del rector Anastacio Paravicini, se conforma la Comisión Proautonomía Universitaria, a la cabeza de Renato Riverín. Se presenta la propuesta de autonomía universitaria a la Primera Convención de la Federación Universitaria Boliviana, realizada en 1928 en Cochabamba, aprobada y homologada un año más tarde en la segunda Convención estudiantil llevada adelante en la ciudad de Sucre.

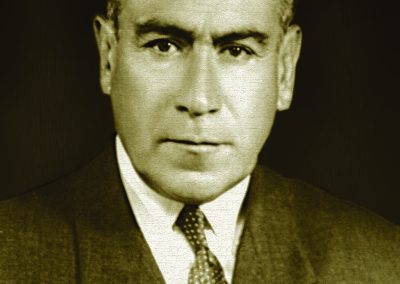

La renuncia del presidente Hernando Siles, en mayo de 1930, no lograr aplacar la movilización popular que exigía el respeto a las libertadas políticas, modificar la Constitución Política del Estado y la vigencia de la autonomía universitaria. Las protestas llegan a su punto más alto en junio de ese año, donde la participación de los estudiantes universitarios es gravitante en la victoria de las Fuerzas Armadas que se hacen del poder el 25 de junio de 1930. La junta Militar, a la cabeza del coronel Blanco Galindo, a los pocos días de asumir el control del poder ejecutivo, solicita a los estudiantes de cada universidad enviar al gobierno la terna de nombres para la designación de rectores. Los estudiantes de San Francisco Xavier envían el nombre de Jaime Mendoza Gonzales, quien se constituye días después en el primer rector del proceso autonomista. El 25 de julio de 1930, la Junta militar aprueba el Estatuto de Educación Pública, en él se incluye la Autonomía Universitaria, entendida como la libertad de docentes y estudiantes de elegir a sus autoridades, nombrar a los profesores, administrar su presupuesto y otorgar grados universitarios.

El 11 de enero de 1931 se lleva adelante el referéndum para modificar la Constitución Política del Estado, entre las propuestas de reforma se incluye la Autonomía Universitaria. El resultado de la consulta popular determina que la autonomía de las universidades queda sellada como un derecho constitucional de las casas de estudios superiores de Bolivia.

Concluida la Guerra del Chaco (1932 – 1935), el 1 de julio de 1936 el gobierno de David Toro emite el Decreto Supremo que otorga la Autonomía Económica a las universidades, en él se establece las fuentes de financiamiento que recibirán las instituciones de educación superior.

En 1937, durante la gestión del rector Claudio Roso, el Consejo Universitario aprueba el primer Estatuto Orgánico de la Universidad. Ambas medidas: el decreto de 1 de julio de 1936 y la aprobación del Estatuto universitario, permiten inaugurar una nueva etapa en la vida institucional.

En 1938, el rector Aniceto Solares inicia el proceso de modernización universitaria con la creación de varias escuelas e institutos universitarios. Con el propósito de ampliar la oferta académica, se fundan entre 1941 y 1944 la Escuela Superior de Comercio, el Instituto de Idiomas, la Universidad Popular, el Laboratorio de Tisiología destinado a elaborar la vacuna antituberculosa del tipo B.C.G. También se establecen en ese periodo la Escuela de Artes plásticas, la Escuela de Música, el Museo de Arqueología y el Instituto de Sociología Boliviana (ISBO).

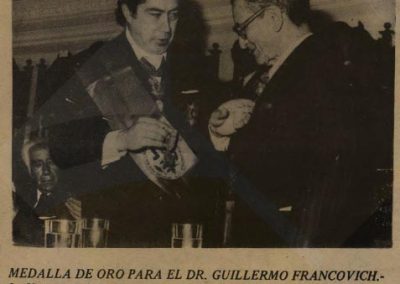

En el orden financiero, durante la gestión del rector Guillermo Francovich (1944 – 1951), se concretan nuevas fuentes de financiamiento para la universidad. En ese periodo, se concluyen las obras del edificio central de la Universidad, se crea la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre la base del Instituto de Comercio y se funda la escuela de Agronomía. En el plano cultural, se fomenta la publicación de libros y revistas científicas, se crea la imprenta universitaria y se contrata a Walter Solón Romero para realizar tres murales en el despacho rectoral y en el Salón de honor, además se autoriza la fabricación del vitral dibujado por Solón Romero.

En el campo de los servicios sociales, se moderniza el equipamiento de Instituto de Cancerología y se adquiere un inmueble con destino al Comedor Universitario con el fin de prestar servicios a los estudiantes que llegaban de otros distritos.

En ese tiempo, la gestión de Francovich tuvo que sopesar varias dificultades; en el orden político, el gobierno de Gualberto Villarroel persiguió y confinó a varias autoridades y dirigentes estudiantiles; por otro lado, tuvo que enfrentar las consecuencias del cismo del 27 de marzo de 1948 que afectó las viviendas del centro urbano de la ciudad de Sucre, varios edificios patrimoniales de la universidad sufrieron daños de consideración, entre ellos, la facultad de Derecho. Para remediar este impase, a iniciativa del rector se crea el Comité de Reconstrucción de Sucre, de donde surge la necesidad de crear la fábrica de Cemento concretada en 1950, siendo sus copropietarias por ley de la República, la Universidad y la Alcaldía; años después, se suma como socia de la fábrica la Corporación Boliviana de Fomento.

- Intervención a la autonomía y ruptura institucional

La Universidad fue intervenida por las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana (COB) en la mañana del 21 de mayo de 1955, exigían que las universidades del país estén bajo el control de los campesinos y obreros, además se planteó regular la autonomía universitaria. La intervención duró tres meses, al cabo de ese tiempo se produjo la resistencia y movilización permanente de los estudiantes en todas las capitales del país, apoyados por organizaciones, cívicas y sindicales; al final de varias negociaciones, se acordó la incorporación del cogobierno de los estudiantes en las universidades y la creación de institutos de formación y capacitación para los sectores obreros y campesinos; no obstante, como condición para abandonar los recintos universitarios los interventores exigieron la renuncia de las autoridades universitarias legítimamente elegidas.

El pacto suscrito el 12 de agosto de 1955 por los estudiantes del Comité de huelga de la ciudad de La Paz y dirigentes de la COB, es debatido y aprobado en la Asamblea General de profesores y alumnos de San Francisco Xavier, reunidos en el Instituto Médico Sucre. Entre los puntos del acuerdo resalta la renuncia del rector Enrique Vargas Sivila y el vicerrector Óscar Freerking Salas; con todo, la intervención lejos de servir a los fines políticos, robusteció a la comunidad universitaria y profundizó el ejercicio de la Autonomía Universitaria.

EL 21 de junio de 1971, las Fuerzas Armadas, lideradas por el coronel Hugo Banzer, destituyen con el uso de la fuerza al gobierno de Juan José Torres; simultáneamente, son intervenidas las universidades públicas con la consiguiente persecución, encarcelamiento, destierro y muerte de autoridades, docentes y estudiantes. El gobierno militar suprime el ejercicio de la autonomía universitaria y cierra las universidades hasta una nueva reglamentación.

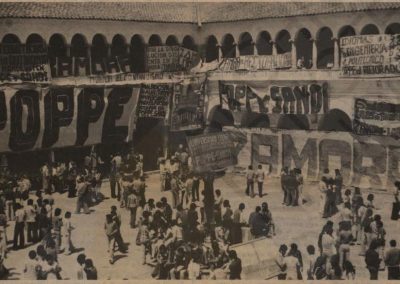

El gobierno militar, en enero de 1978, aprueba la amnistía política y concede las libertades políticas, lo que facilita que en junio de ese año se produzca otro hecho transcendental en la vida universitaria, la elección democrática de sus autoridades a través del voto de sus docentes titulares y estudiantes regulares. Los candidatos que postulan a Rectorado fueron Jorge Zamora, Hugo Poppe y Orlando Montero. Para Vicerrectorado Roger Sandi y Enrique Loayza. En las dos primeras elecciones ninguno de los candidatos obtiene el 50 % +1 de los votos, requisito fundamental ganar las elecciones, lo que derivó en una tercera elección en la que Jorge Zamora se impone con el 51%. En la votación para vicerrector, gana Roger Sandi, pero no alcanza el 50 %+1, por lo que el nuevo rector, Jorge Zamora, nombra sorpresivamente como vicerrector interino al sacerdote Rosendo Carreras, quien permanece en el cargo hasta 1984. De igual forma, se elige a través del voto secreto a las autoridades facultativas y de carrera.

Debido a la inestabilidad política que vivió el país entre 1978 y 1982, las labores académicas y administrativas fueron irregulares; en ese lapso se produjeron cuatro golpes de estado (J. Pereda, D. Padilla, N. Buch, L. García Mesa – C. Torrelio – G. Vildoso) y asumieron el control del gobierno por algunos meses dos gobiernos civiles interinos (W. Guevara y L. Gueiler). En ese tiempo, las libertades políticas fueron suprimidas, se persiguió a sus dirigentes y, en muchos casos, fueron asesinados. Durante los gobiernos militares la autonomía universitaria fue suspendida, esto supuso el nombramiento de autoridades interinas e ilegítimas. En esas circunstancias, la gestión de Zamora Hernández fue interrumpida en dos oportunidades (1979 y 1980 – 1982).

La presión internacional, la crisis económica y el descontento popular se adhieren como ejes articuladores contra el régimen militar de Celso Torrelio y Guido Vildoso, elementos que influyen en el restablecimiento de la autonomía universitaria en junio de 1982, el reconocimiento a sus autoridades universitarias democráticamente electas en 1978 y, algunos meses después, el retorno de la vida democrática en el país con la posesión del presidente Hernán Siles Suazo, ganador de las elecciones generales de 1980.

Con el fin de enfrentar el delicado momento económico, en 1983, a iniciativa del senador Julio Garret, se aprueba la ley que otorga a la Universidad el 11 % del 20 % de las regalías Hidrocarburífera que recibía el departamento. Esta ley da paso a la creación del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria que tiene la función de ejecutar estos recursos en proyectos de infraestructura, equipamiento e investigación presentados por la Universidad.

- Reconquista de la autonomía y ampliación de la oferta académica

Repuesto el gobierno universitario, en 1983 se restablece la carrera de Agronomía que fue cerrada en 1971 por la dictadura de Hugo Banzer Suárez; posteriormente, se fundan otras unidades académicas, entre ellas Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Comunicación Social, entre otras. En 1985 se establece el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, dando inicio a los programas de maestría, especialidad y doctorado.

Durante el primer lustro del 90, la casa de estudios superiores crea las carreras de Turismo, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas, Informática e Ingeniería Civil. A mediados de la década, se establece en la Universidad el proyecto de extensión Una Nueva Iniciativa UNI, gracias al financiamiento de la fundación Kellogg. Desarrolla sus acciones en el distrito II del municipio de Sucre, en coordinación con las facultades de Medicina, Bioquímica y la carrera de Enfermería. Tuvo el objetivo de ejecutar acciones de prevención en materia de salud, así como desarrollar proyectos de investigación. Sobre la base de esta experiencia de extensión social – comunitaria, se funda el año 2000 el Hospital Universitaria en el barrio Santa Bárbara, actualmente denominado “Hospital Universitario San Francisco Xavier”.

En esa misma temporada, con la finalidad de intensificar la oferta en pregrado, la institución decide desconcentrar la formación académica en las provincias con la inauguración de la carrera de Veterinaria y Zootecnia en el municipio de Muyupampa, iniciando de esta manera el plan de la formación profesional en el área rural de Chuquisaca.

En 1998, con la elección de las nuevas autoridades universitarias, el vicerrector electo, Walter Arízaga Cervantes, impulsa el convenio con los municipios a través de programas de formación continua, también se aprueban nuevas modalidades de titulación e ingreso a la Universidad.

- Construcción de una nueva universidad

En 2002, Walter Arízaga asume el Rectorado luego de ganar las elecciones universitarias. A partir de entonces, se da énfasis en la inversión en infraestructura y equipamiento, con el objetivo de establecer las condiciones suficientes para cualificar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

En el ámbito académico, la prioridad de la gestión universitaria estuvo enfocada en tres campos: la evaluación externa y acreditación a organismos nacionales e internacionales de sus unidades académicas, el fortalecimiento del posgrado y la investigación con un enfoque de desarrollo integral de la nación.

A lo largo de los últimos 25 años, la evaluación externa para la acreditación se constituye en la pieza angular de los objetivos institucionales, porque permite evaluar los planes de estudio y la formación profesional, con base en estándares de calidad. Bajo esa mirada, muchas carreras se someten a la evaluación por parte de pares externos que, luego de procesos rigurosos de valoración, certifican la acreditación al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y al Sistema Regional de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur educativo (Arcu-Sur).

La investigación se vio respaldada con la creación de revistas científicas que lograron ser indexadas a base de datos de reconocida trayectoria internacional. Hasta 2018 se quintuplicó la oferta de programas de posgrado, se fortaleció la formación doctoral de sus docentes a través de los programas escolarizados. La dinámica científica en las unidades académicas adquiere un carácter transversal con la agenda de desarrollo del departamento de Chuquisaca.

Al finalizar el 2022, la Universidad posesiona a sus nuevas autoridades, fueron elegidos en elecciones democráticas Walter Arízaga, como rector y Erick Mita como vicerrector, acompañados de 16 decanos y cerca de 40 directores de carrera. El objetivo de ambos es devolver la institucionalidad a la casa de estudios superiores y reconstruir su prestigio. Con ese impulso, de inmediato se asumen medidas en el campo académico – institucional traducidas en el fortalecimiento de la formación, la inversión en investigación y extensión y el relacionamiento estratégico con instituciones locales, nacionales e internacionales.

El 2024 la Universidad conmemoró los 400 años de su fundación, con dicho motivo se desarrollaron distintas actividades protocolares, culturales y deportivas, siendo las más trascendentes aquellas que están ligadas con el campo académicos; en ese orden, se llevaron a cabo más de 20 congresos internacionales en todas las áreas del conocimiento, donde se contó con la presencia de investigadores e intelectuales de primer nivel de todo el mundo, quienes ofrecieron conferencias magistrales, seminarios, conversatorios y talleres de formación.

Estas acciones fueron acompañadas con la acreditación nacional e internacional de 18 carreras entre el 2023 y 2024, esto supuso cambiar los programas de enseñanza y adecuarlos de acuerdo a estándares de calidad internacional. Simultáneamente se apoyó la producción científica con el financiamiento con más de cuatro millones de bolivianos a proyectos puente y semilla, en el marco de convocatorias abiertas; del mismo modo, se fortaleció la publicación de libros de investigación, revistas científicas y la formación doctoral en las cuatro áreas del conocimiento.

A la fecha, la Universidad cuenta con 50 mil estudiantes distribuidos en 16 facultades y más de 50 carreras en Sucre y en las provincias de Chuquisaca.

El 2025, la Universidad de San Francisco Xavier asume nuevos desafíos, entre los más destacados resalta la inauguración de la modalidad no presencial – virtual para la formación del grado en tres carreras: Gerencia y Administración Pública, Derecho y Psicología, con la proyección de ampliar la oferta el siguiente año a otras áreas. En el plano institucional, se asume el reto de la evaluación externa de la Universidad por parte de la Unión de Universidades de Latinoamérica y el Caribe (UDUALC) para su acreditación internacional. Será la primera institución de educación superior de Bolivia que logre este propósito.

Al conmemorar los 401 años de fundación de la Universidad de San Francisco Xavier, sus autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos renuevan su compromiso de trabajo y servicio al país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y aportar al desarrollo social, económico y productivo de Bolivia.

Javier Calvo Vásquez

27 de marzo de 2025